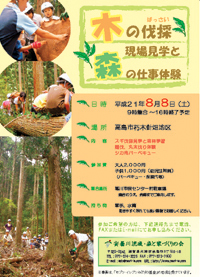

2009年08月08日

木の伐採見学と森の仕事体験① 木の伐採見学

2009年8月8日(土)

「安曇川流域・森と家づくりの会」のイベント

「木の伐採見学と森の仕事体験」に参加しました。

前日までのぐずついた天気に心配しましたが、当日は最高気温32℃の快晴。

暑い中、大人55名、子ども28名(スタッフ含む)の参加者が森での体験を楽しみました。

開催場所は高島市朽木針畑地区の森林の中。

朽木町の市場から曲がりくねった山道を車で40分ほど走ります。

(参加者のみなさんは葛川市民センターに集合後、会場まで来られました。)

むせ返るような緑の杉林が、すぐ道端まで迫った道が続きます。

どこまで分け入るのかと心配になった頃、開催場所に到着しました。

「安曇川流域・森と家づくりの会」代表の宮村さん(左)

木の伐採をしてくださる林業家の栗本さん(中央)

森や木について教えてくださる、

高島市役所で林業の仕事をされている今城(いまき)さん(右)

のあいさつでイベントが始まりました。

ヘルメットをかぶって森の中へ出発です。

朽木の森は明治の後半から植林が始まった、滋賀県の中でもすばらしい杉林です。

植林はテンネンヤマからツルナエを移植されています。

ツルナエは見た目は良くないけれど、山に植えると成長が素晴らしく優秀な木に育ちます。

テンネンヤマ

テンネンヤマテンネンヤマ(天然スギ、ブナ、ミズナラ等の針広混交自然林)

広葉樹と天然杉が混交する自然林は、朽木およびその周辺に特徴的に分布する

植生です。樹齢数百年の天然スギ・ブナ・ミズナラ等の巨木も存在しています。

非常に発達した構造の森林で、日本でも有数の生物の宝庫となっています。

また天然スギは、年輪幅が細くかつ力強い姿をしており、優良な木材になります。

朽木では天然スギを利用するために、広葉樹の本数を減らして天然スギの

成長を促進させる独特の林業が行なわれてきました。

そのような森をこの地域では「テンネンヤマ」と呼んでいます。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

育成複層林施業

この森は育成複層林施行(いくせいふくそうりんせぎょう)といって、

100年ぐらい経つ大きな木と20~30年くらいの小さな木が一緒に生えています。

山の木を一斉に伐ってしまうのではなく、常に山に蓄積が在るように、

栗本さんが森林を守り育てられているのです。

育成複層林施業(いくせいふくそうりんせぎょう)

従来の林業では,植林して40年~50年程したら一斉に伐採するという

方式で行ってきましたが,森林整備の多様化の考えのもと,従来のように

一斉に伐採するのではなく,少しずつ必要な分だけ抜き伐りし,

そこに新たに苗木を植えたり,既に自然に生育している稚樹を育成する

というやり方が増えてきました。

このようなやり方を「育成複層林施業」といいます。

育成複層林は年齢や樹種の違いから異なる高さの樹木で構成される

森林となります。

育成複層林施業では大きな木を伐採しても小さな木が残り,常に山が緑に

覆われているため,森林のもつ公益的機能を維持させることができます。

育成複層林施業は,林野庁をはじめ都道府県等が推進・推奨しています。

また,針葉樹の人工林内に広葉樹を導入することにより,針葉樹と広葉樹が

入り混じった森林(針広混交林)をつくることもできます。

〔参考文献・出典〕

全国森林組合連合会・社団法人全国林業改良普及協会

「緑豊かな未来のために森林整備を進めよう」/林野庁ホームページ

森林・林業学習館さんHPより引用

http://www.shinrin-ringyou.com/ringyou/ringyou_hukusourin.php

木の伐採を見るために、少し斜面を登ります。

両側の木にビニール紐が巻きつけてあるのは「クマはぎ」対策のためです。

「クマはぎ」とはツキノワグマの習性のひとつで、木の樹皮を噛んで剥がしてしまうことを言います。

5月から7月にかけて見られ、樹皮を失った木は商品価値がなくなってしまい、

ひどい場合は枯れてしまうこともあります。

朽木は全国でもクマはぎの多い地域だそうです。

■木の伐採現場見学

木の伐採をしてくださるのは林業家の栗本慶一さんです。

栗本慶一氏(栗本林業)

栗本氏は代々に渡って、高島市朽木の針畑川流域の森林と共に暮らし、

森林を守り育ててきた、滋賀県を代表する林業家です。

栗本林業所有林の管理や施業を、現在はおおむね一人で実施しています。

現在栗本氏は、皆伐は止めて大径木林に誘導するための択伐施業に転換

天然更新を利用した植栽を行なうなど、自然の力に逆らわず、

自然の力を生かした施業を実施しています。

今後栗本氏は、「巨樹・巨木に恵まれた針畑側流域の森林や文化を守り育て

次世代に引き継いでいくために『巨樹・巨木の里構想』を立ち上げ、

地域ぐるみで取り組んで行きたい」と語ります。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

今回、伐採を見せていただくのは、樹齢130年の杉の大木です。

上の写真真ん中の木です。この木は他の木に比べて葉が茂っていないのが分かりますか?

これは雪の被害によるものです。

安曇川流域・森と家づくりの会では、このような木も大切な資源として活用していこうと考えています。

いよいよ伐採の始まりです!

①イバリ落とし(木の根元の形を整えます)

①イバリ落とし(木の根元の形を整えます)

②受け口(倒す方向に三角形の切れ目をつくります)

②受け口(倒す方向に三角形の切れ目をつくります)

③追い口(受け口の反対側から伐っていきます)

ココからが速い!

④くさびを打つ(伐採の方向を正確にするために、くさびを打ちます)

④くさびを打つ(伐採の方向を正確にするために、くさびを打ちます)

かたむいた!

かたむいた!

大きな音が響いて、大木が伐り倒されました!!

N.W.森林(もり)いきいきさんHPより引用

http://www.nw-mori.or.jp/index.shtml

伐採した木からは大量の水分が出てきます。

木から出てくる水は清潔で安全なので、なめても大丈夫。

木からの水は力強くてさわやかな杉の香りがして、ちょっぴり苦いです。

伐採直後の含水率は100%以上、200%近くにもなります。

伐採の後、「葉枯らし乾燥」を行い、含水率30%まで乾かします。

葉枯らし乾燥

伐採後、葉をつけた状態のまま、木の先を上にして

斜面にねかせて放置し、自然に乾燥させる方法です。

財の水分を葉に吸わせることで乾燥を促進しています。

この方法を用いることで含水率が均等に下がり、

木肌の色が美しくなるというメッリトがあります。

この期間は長ければ長いほど良いとされています。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

きりかぶは直径60cm!

きりかぶをよく見ると、年輪幅が細かいこと、

中心の赤い部分の面積が、まわりの白い部分よりだいぶ大きいことが分かります。

年輪幅が細かいという事は、1年で少ししか木が太らず、成長が遅いという事です。

ゆっくりと成長した木は強度があり、粘り強い木材になります。

中心の赤い部分は赤身(あかみ)(→心材)と呼ばれ、活動の終わった部分です。

まわりの白い部分は白太(しらた)(→辺材)と呼ばれ、活動中で虫などが食べたりします。

赤身の部分は耐久性が高く、含水率が低く、腐りにくい性質を持っており、

この部分が大きいほど優れた木と言えます。

白太は水を通す機能を持っていて、含水率が高いです。

田舎ぐらしセミナーに出展しました。

「火のある暮らしを楽しむ」を開催しました。

木之本杉野「田舎暮らし体験住宅」完成見学会

高島ギャザリング2 を開催しました。

たかしま産業フェア&そばフェスタに出展