2009年12月28日

お餅つき

地域の方のお家のお餅つきを見せてもらいに行きました。

ここのお家は大きな農家さんで、毎年たくさんのお餅をつかれています。

いつもお世話になっている、あったかいおじさんおばさんです。

①浸水しておいた餅米をザルにとり、水気をきっておきます。

②1つのセイロに約2.5升づつ餅米を入れて蒸します。

③しっかりと蒸しあがったら、まずは機械である程度つきます。

本当は機械を使わずに、はじめから臼と杵でつくと良いのですが、

この農家さんは、なんせ、つくお餅の量が大量なので、機械も使われています。

その量はと言うと、約2.5升を43回ほど。

一日がかりで100升を超える量なのです!!

(お米1升は10合)

④ある程度まとまったら、臼と杵でついていきます。

力仕事なので、交替でみんながつきます。

お餅をつく人は力が要りますが、お餅をかえす人は技術が必要です。

お餅をかえす人は「うすどり」と呼ばれます。

お餅がまとまるのは、かえす人が居るからですごく重要な役割です。

下手な人がやるといつまでたってもお餅がまとまらないそうです。

⑤お餅がつきあがったら、機械でちぎり、丸めて、麹蓋に並べます。

しっかりとつきあがったお餅は"ほったほた"です!

("ほったほた"とは、お餅が良くつけていてやわらかいこと。)

⑥こちらは、お鏡さん。

鏡餅は形を整えるのが難しいのです。

たくさんお餅ができました!

お昼ご飯にはつきたてのお餅を大根おろしでごちそうになりました。

つきたてのやわらかいお餅に、大根の辛みがさわやかで、

お餅の甘さが引き立ち、すごくおいしかったです。

2月にもお餅つきをされるそうです。

ぜひ手伝いに来ます!!

2009年07月05日

郷土料理がせいぞろい!

「ちまき作り体験」のお昼に、地元、安曇川町中野のお母さんたちが

用意してくださった郷土料理をご紹介します。

自然の恵みをふんだんに使ったお料理は、どれもすごぉーくおいしかった!

身体にも、地球にも、やさしいお料理たちです。

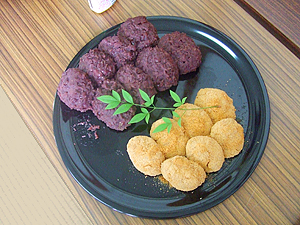

玄米おにぎり 白ごはん きゅうりのキュウちゃん漬け

きゃらぶき きゅうりとにんじん きゅうりとにんじん

のお漬物 のピリ辛漬け

白花豆の煮物 揚げおかき 梅干し(お土産にいただきました。)

エビ豆

アユの山椒煮

おはぎ

2009年07月05日

あん入りちまきの作り方

おばあちゃんに教えてもらった「あん入りちまきの作り方」を紹介します。

材料(60個分)

熊笹の葉 240枚

いぐさ 60本

もち米の米子 1升(1.5kg)

小豆あん 小豆 5合

砂糖 500g

塩 少々

前日の作業

・熊笹、いぐさを収穫する。

・熊笹は50枚ずつ縛り、洗って水に浸しておく。

・小豆を煮て、こしあんを作っておく。

①ちまき作り当日、熊笹は水をきっておく。

いぐさは熱湯で茹でて、冷ます。(やわらかく、巻きやすくするため)

②もち米の米粉に小豆あんを加え、混ぜ合わせる。

③あんが全体に混ざったら、熱湯を少しずつ加えながら、

ひとまとまりのお餅に捏ね上げる。(力仕事です!)

④お餅を60個に分け、1つずつ上のような形に整形する。

できたものは、上のように熊笹の葉に包む。

⑤熊笹の葉3枚を外表に持ち、真ん中に④をのせる。

両側から包む。

⑥上の余った葉をひねるようにして、向こう側に折る。

いぐさを花が真ん中にくるように置き、折ったつけねに数回巻いてから、

全体に巻いていく。

⑦巻き終わりは葉の付け根の部分で数回巻いて、

解けないように縛る。

⑧10個を1束として紐で縛る。

⑨茎の部分をはさみで切りそろえる。(力が要ります!)

⑩熱湯で10分間ゆでて、冷水にさらし粗熱をとる。

ざるにあげて水をきり、布巾で水気をふきとる。

完成です!やわらかいうちに召し上がれ!

時間がたって硬くなっても、茹でなおしておいしく食べられます。

冷凍してしばらく保存することもできます。

2009年07月04日

笹の葉といぐさを採りに。

7月4日、笹の葉といぐさを採りに行きました。

明日、7月5日の「ちまき作り体験」イベントで使用するためです。

案内して下さったのは、地元のお母さん、お父さん方。

皆さん快く引き受けてくださり、いろんなことを教えてくださいました。

地元のお母さんたちの後をついてまずは熊笹の生い茂る森の中へ。

まわりいちめん、笹の葉に囲まれながら笹の葉を摘みます。

ちまきに使う熊笹は、斑点などがなく、きれいで、葉っぱの幅が広いものが理想です。

幅が広い方がお餅が包みやすいのです。

今回集める笹は約1000枚!

理想的な葉ばかりではありませんが、お母さんたちのがんばりで、十分な数の笹の葉が採れました。

近くにわらびの群生しているスポットを発見!

わらびも採って、料理の一品に加えることになりました。

みんな夢中で摘みました!

いぐさも、おすすめの採集スポットへ。ここは休耕田になっている田んぼです。

今は雑草だらけですが、もう少ししたらこの春移住された方が豆を作られる予定です。

いぐさには雄株と雌株があって、花のつき方や茎の色が違います。

ちまきに使うのは茎のやわらかい雌株の方です。使いやすいように、長いものを採ります。

使い良さそうないぐさがいっぱい採れました!

根元から、茎の先へのグラデーションがきれいです。

笹の葉は悪い葉をのぞきながら茎が残るようにはがして一枚ずつにばらします。

ばらしたものを50枚ずつの束に縛ります。

縛った葉っぱを一枚一枚水できれいに洗い、葉っぱが枯れないように、水に浸けておもしをしておきます。

これで、明日のちまきづくりの用意ができました。