2009年08月08日

朽木西小学校の夏祭り

木の伐採イベントの後、朽木西小学校の夏祭りに行きました。

朽木西小学校は針畑川のさらに上流、

日本昔話を思わせる!山の中にあります。

全校生徒は5人。

校長先生は、村の方たちみんなで子供たちを育てているとおしゃっていました。

老いも若きも地域の人みんなが集まる、こじんまりとあったかい楽しいお祭りでした。

2009年08月08日

木の伐採見学と森の仕事体験③ 鹿肉料理・チェーンソーアート

■鹿肉料理

お昼ごはんは朽木の山で獲れた鹿肉のバーベキューとお料理です。

高島市は、獣害対策としてのジビエ料理の普及に力を入れています。

鹿肉のバーベキュー、鹿肉のハム、鹿肉のたたき、鹿肉の握り寿司、

しっかりと熟成された鹿肉は、癖も臭みも全くなく、すごくおいしかったです。

鹿肉料理をふるまって下さったのは、猟師をされている松原さんです。

松原 勲 氏(猟師)

松原氏は、朽木地域で70年近く山とそこに住む動物たちを

見つめ続けてきた猟師です。猟師となってから40年以上。

今も13匹の猟犬とともに広大な朽木の山を駆け回っています。

昨今の獣害の深刻さを目の当たりにし、ただ動物を殺すのでは

なく、食べることを主体とした、野生動物の肉の流通拡大にも

積極的に関わっています。

「我々は命をとって遊んでいるのではない。とるならせめて

最大限活用することが山の恵みに対する恩義だ。」 と語ります。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

松原さんは、鹿肉をおいしく食べる調理法を研究され、そのおかげで

以前まで食べにくかった鹿肉を、今ではおいしくいただくことができます。

朽木で農家民宿もされています。(滋賀県の農家民宿、第1号です!)

おいしい鹿肉料理に興味がある方はぜひ訪ねてみてください。

■チェーンソーアート鑑賞、丸太伐り体験

チェーンソーアートを見せてくださったのは、森林組合の梅本さんです。

梅本さんは2年半前からチェーンソーアートに取り組まれています。

梅本健一氏(高島市森林組合朽木事業所)

梅本氏は高島市森林組合朽木事業所(旧朽木村森林組合)に

13年勤めており、組合の販売加工主任の立場にいます。

伐採した木の搬出、製材、材の積み込みなど、特殊な機械を

用いる作業を一人で全て受け持っているベテランです。

また、木材市の設営、配積み、値段付け、競りなども行っており、

山主と組合、そして川下を繋ぐ重要な役割を担っています。

「一つとして同じものがなく、かつそれぞれがとても美しい姿を

見せてくれる木が大好きで、それに関わることを楽しみながら

仕事をしています。」と語ります。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

いろいろな大きさのチェーンソーを使って、木を彫刻します。

使うのはチェーンソーのみで、作る方も見る方もとても危険なアートです。

製作はネットの中でされますが、周辺にまで木の削りかすが飛んできます。

チェーンソーアートは1体の作品を作るのに40~50分くらいかかるので、

製作されるのを見ながら、自分達もチェーンソーを使って

丸太を伐る体験をさせてもらいました。

チェーンソーは重くて、大きな音がします。

丸太を伐るだけでも集中力が必要です。

これを自在に扱われる梅本さんはすごいなぁ。

栗本さんに助けていただきながら、

子供達も大人達も貴重な体験ができました。

梅本さんのチェーンソーアートも完成です。

「家づくりの会」にちなんで、家のえんとつから

顔を出しているクマさんを作ってくださいました!

レンガの模様やクマさんの毛並みまで、

チェーンソーだけで表現されています。

皆さん、今日は一日ありがとうございました。

暑い中、1日中動き回ってくたくたになりましたね。

お世話になった、安曇川流域・森と家づくりの会の

スタッフのみなさん、本当にありがとうございました。

森のこと、木のこと、自然の素晴らしさ、森林が直面している問題など、

いろんな事が勉強できました。

滋賀の、朽木の、このすばらしい山林、里山を守っていきたいです。

2009年08月08日

木の伐採見学と森の仕事体験② 間伐体験

■間伐体験

植林時、100㎡に25本の苗木を植えますが、木が上手く成長できるように

15年目くらいから間引きを行い、100年後には同じ面積に生えている木が5~6本

になるようになるようにします。

その間伐作業を体験しました。

今回体験させてもらうのは、25年目の森です。

木を伐る前に、木の倒れる方向を正確にする「ロープ上げ」の作業をします。

ロープの一方の端を木に回して、余裕のある輪を作ります。

もう一方の端を握り、ロープを波打たせるようにして木にかけた輪を上の方まで上げます。

ロープ上げは技術のいる作業です。

スタッフの専門家の方達がされると、ロープがひとりでに木を登っていくように見えますが、

初心者には、なかなか上げることがかないません。

ロープ上げがされたところ

間伐体験はのこぎりを使い、4~5人で協力して1本の木を伐ります。

“刃物で伐る”という体験は脳を活性化させるそうです。子供さんにはとても良い体験です。

伐採と同じように、受け口→追い口の順に伐っていきます。

伐り倒した木の皮を剥きました。

夏のうちは木がたくさんの水分を含むため、簡単にきれいに剥くことができます。

上の写真、皮を剥いた木肌がツルツルのものとボコボコのものがあります。

これは苗木によって木の持つ性質が異なるためです。

ボコボコしている木肌は“絞り”と呼ばれ、見た目が美しいので

床柱など家の目につく部分に使われます。

天然出絞丸太 てんねんでしぼりまるた

表面に天然の出絞(でしぼ・波状の皺のような文様)を持った、

天然の絞り丸太です。

突然変異により極まれにしか手に入る事が不可能でしたが、

近年、林業家の努力により、安定供給が可能となりました。

上の写真は杉天然出絞丸太!

徳田銘木さんHP より引用

http://www.tokudameiboku.jp/

2009年08月08日

木の伐採見学と森の仕事体験① 木の伐採見学

2009年8月8日(土)

「安曇川流域・森と家づくりの会」のイベント

「木の伐採見学と森の仕事体験」に参加しました。

前日までのぐずついた天気に心配しましたが、当日は最高気温32℃の快晴。

暑い中、大人55名、子ども28名(スタッフ含む)の参加者が森での体験を楽しみました。

開催場所は高島市朽木針畑地区の森林の中。

朽木町の市場から曲がりくねった山道を車で40分ほど走ります。

(参加者のみなさんは葛川市民センターに集合後、会場まで来られました。)

むせ返るような緑の杉林が、すぐ道端まで迫った道が続きます。

どこまで分け入るのかと心配になった頃、開催場所に到着しました。

「安曇川流域・森と家づくりの会」代表の宮村さん(左)

木の伐採をしてくださる林業家の栗本さん(中央)

森や木について教えてくださる、

高島市役所で林業の仕事をされている今城(いまき)さん(右)

のあいさつでイベントが始まりました。

ヘルメットをかぶって森の中へ出発です。

朽木の森は明治の後半から植林が始まった、滋賀県の中でもすばらしい杉林です。

植林はテンネンヤマからツルナエを移植されています。

ツルナエは見た目は良くないけれど、山に植えると成長が素晴らしく優秀な木に育ちます。

テンネンヤマ

テンネンヤマテンネンヤマ(天然スギ、ブナ、ミズナラ等の針広混交自然林)

広葉樹と天然杉が混交する自然林は、朽木およびその周辺に特徴的に分布する

植生です。樹齢数百年の天然スギ・ブナ・ミズナラ等の巨木も存在しています。

非常に発達した構造の森林で、日本でも有数の生物の宝庫となっています。

また天然スギは、年輪幅が細くかつ力強い姿をしており、優良な木材になります。

朽木では天然スギを利用するために、広葉樹の本数を減らして天然スギの

成長を促進させる独特の林業が行なわれてきました。

そのような森をこの地域では「テンネンヤマ」と呼んでいます。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

育成複層林施業

この森は育成複層林施行(いくせいふくそうりんせぎょう)といって、

100年ぐらい経つ大きな木と20~30年くらいの小さな木が一緒に生えています。

山の木を一斉に伐ってしまうのではなく、常に山に蓄積が在るように、

栗本さんが森林を守り育てられているのです。

育成複層林施業(いくせいふくそうりんせぎょう)

従来の林業では,植林して40年~50年程したら一斉に伐採するという

方式で行ってきましたが,森林整備の多様化の考えのもと,従来のように

一斉に伐採するのではなく,少しずつ必要な分だけ抜き伐りし,

そこに新たに苗木を植えたり,既に自然に生育している稚樹を育成する

というやり方が増えてきました。

このようなやり方を「育成複層林施業」といいます。

育成複層林は年齢や樹種の違いから異なる高さの樹木で構成される

森林となります。

育成複層林施業では大きな木を伐採しても小さな木が残り,常に山が緑に

覆われているため,森林のもつ公益的機能を維持させることができます。

育成複層林施業は,林野庁をはじめ都道府県等が推進・推奨しています。

また,針葉樹の人工林内に広葉樹を導入することにより,針葉樹と広葉樹が

入り混じった森林(針広混交林)をつくることもできます。

〔参考文献・出典〕

全国森林組合連合会・社団法人全国林業改良普及協会

「緑豊かな未来のために森林整備を進めよう」/林野庁ホームページ

森林・林業学習館さんHPより引用

http://www.shinrin-ringyou.com/ringyou/ringyou_hukusourin.php

木の伐採を見るために、少し斜面を登ります。

両側の木にビニール紐が巻きつけてあるのは「クマはぎ」対策のためです。

「クマはぎ」とはツキノワグマの習性のひとつで、木の樹皮を噛んで剥がしてしまうことを言います。

5月から7月にかけて見られ、樹皮を失った木は商品価値がなくなってしまい、

ひどい場合は枯れてしまうこともあります。

朽木は全国でもクマはぎの多い地域だそうです。

■木の伐採現場見学

木の伐採をしてくださるのは林業家の栗本慶一さんです。

栗本慶一氏(栗本林業)

栗本氏は代々に渡って、高島市朽木の針畑川流域の森林と共に暮らし、

森林を守り育ててきた、滋賀県を代表する林業家です。

栗本林業所有林の管理や施業を、現在はおおむね一人で実施しています。

現在栗本氏は、皆伐は止めて大径木林に誘導するための択伐施業に転換

天然更新を利用した植栽を行なうなど、自然の力に逆らわず、

自然の力を生かした施業を実施しています。

今後栗本氏は、「巨樹・巨木に恵まれた針畑側流域の森林や文化を守り育て

次世代に引き継いでいくために『巨樹・巨木の里構想』を立ち上げ、

地域ぐるみで取り組んで行きたい」と語ります。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

今回、伐採を見せていただくのは、樹齢130年の杉の大木です。

上の写真真ん中の木です。この木は他の木に比べて葉が茂っていないのが分かりますか?

これは雪の被害によるものです。

安曇川流域・森と家づくりの会では、このような木も大切な資源として活用していこうと考えています。

いよいよ伐採の始まりです!

①イバリ落とし(木の根元の形を整えます)

①イバリ落とし(木の根元の形を整えます)

②受け口(倒す方向に三角形の切れ目をつくります)

②受け口(倒す方向に三角形の切れ目をつくります)

③追い口(受け口の反対側から伐っていきます)

ココからが速い!

④くさびを打つ(伐採の方向を正確にするために、くさびを打ちます)

④くさびを打つ(伐採の方向を正確にするために、くさびを打ちます)

かたむいた!

かたむいた!

大きな音が響いて、大木が伐り倒されました!!

N.W.森林(もり)いきいきさんHPより引用

http://www.nw-mori.or.jp/index.shtml

伐採した木からは大量の水分が出てきます。

木から出てくる水は清潔で安全なので、なめても大丈夫。

木からの水は力強くてさわやかな杉の香りがして、ちょっぴり苦いです。

伐採直後の含水率は100%以上、200%近くにもなります。

伐採の後、「葉枯らし乾燥」を行い、含水率30%まで乾かします。

葉枯らし乾燥

伐採後、葉をつけた状態のまま、木の先を上にして

斜面にねかせて放置し、自然に乾燥させる方法です。

財の水分を葉に吸わせることで乾燥を促進しています。

この方法を用いることで含水率が均等に下がり、

木肌の色が美しくなるというメッリトがあります。

この期間は長ければ長いほど良いとされています。

安曇川流域・森と家づくりの会パンフレットより引用

きりかぶは直径60cm!

きりかぶをよく見ると、年輪幅が細かいこと、

中心の赤い部分の面積が、まわりの白い部分よりだいぶ大きいことが分かります。

年輪幅が細かいという事は、1年で少ししか木が太らず、成長が遅いという事です。

ゆっくりと成長した木は強度があり、粘り強い木材になります。

中心の赤い部分は赤身(あかみ)(→心材)と呼ばれ、活動の終わった部分です。

まわりの白い部分は白太(しらた)(→辺材)と呼ばれ、活動中で虫などが食べたりします。

赤身の部分は耐久性が高く、含水率が低く、腐りにくい性質を持っており、

この部分が大きいほど優れた木と言えます。

白太は水を通す機能を持っていて、含水率が高いです。

2009年08月07日

満月に木を伐ることについて

8月6日は満月でした。そして8月7日は立秋。

半月続いた土用が明け、秋に向け変化がおこる節目の日です。

土用には様々な禁忌〔きんき〕があります。

例えば土用中に土を犯すことは忌むべきこととされていたため、

土いじりをしてはいけない、丑の日に大根の種をまいてはいけない、

葬送は延期しなければならないなどの禁忌が設けられていました。

これら土用にまつわる禁忌が生み出された背景には

「土用中は季節の変わり目であるために、農作業などの大仕事をすると

体調が崩れやすい」などの、先人の戒めが込められているといいます。

日本文化いろは事典さんより引用

http://iroha-japan.net/

明日、8月8日は高島市朽木針畑地区の山林で、

木の伐採を見学するイベントを開催します。

(主催:安曇川流域・森と家づくりの会)

「新月伐採」は聞いたことがあるけど、満月に木を伐っても良いのかな?

と思って、聞いてみました。

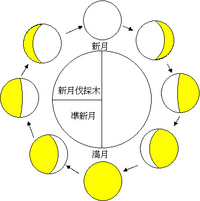

新月伐採とは・・

新月伐採とは、新月・・つまり「お月様」が無い時に木を伐採することです。

今では伝説のように思われる事かもしれませんが、林業では、陰暦で

「大犯土(おおつち)、小犯土(こつち)」の時期は木を伐ってはいけない」

と言われていたり、逆にその時期に草刈りをすると刈った草が早く腐る・・

とか、竹を伐り出す時は9月の新月の日に伐るのが良い・・とか、

昔から同じような事が行われています。

新月伐採の条件

「冬季伐採」

「伐採は「伐り旬」と言われる9月~2月までの「冬季」に限定。

木の成長期である、春、夏に伐採はしない。

伐り旬の中でも特に「新月期」と言われる、

満月から新月になるまでの2週間だけで伐採を行う。

「新月期伐採」

伐採した木はその場で、「葉枯らし乾燥」を十分行うこと(最低3ヶ月以上)

「葉枯らし乾燥」

その後、木材は十分に天然乾燥させること(最低6ヶ月以上)

なぜ?新月伐採をするのか??

なぜ、伐採時期が大事なのか?科学的な根拠や明確な答えはまだまだ

でていませんが、自然に木を乾燥させる「天然乾燥」の為に新月伐採は、

必要不可欠なものになりつつあります。

天然乾燥では、2年、3年と本当に永い期間、その木を管理しなくてはなり

ません。そうした時、新月伐採した木は、比較的、含水率が低いのでその

後の乾燥にも有効だといいます。

また、葉枯らし期間の山中での虫などの被害も少ないです。

ぶろぐ ココロ学 (静岡木の家・古民家・設計術) さんより引用

http://cocorogaku.blog123.fc2.com/

木の中の水の流れ

木の生命活動は満月にかけて活発になり、満月までは水を吸い上げ続けています。

その満月のときに伐採を行います。

伐採を行っても木はまだ伸びているつもりなので、水は上へ抜けて、乾燥が速いそうです。

色が美しく、質の良い木材になります。

水分があるので、皮をきれいに剥くことができます。

9月ぐらいになると、もう皮をむくことはできません。

満月を過ぎると水を上げるのをやめ、水は下に下りてきます。

木の中の栄養(でんぷん)

春から夏にかけて、木は葉っぱを茂らせ光合成をして、栄養をたくさん蓄えます。

そのピークは7月で、8月の立秋の時期になると栄養は少なくなってきています。

そのときに伐採を行います。

栄養がたくさんあるときに伐ると、虫がたくさん寄ってきます。それを避けるのです。

冬に木を伐ると、春までに出荷する必要があります。

春になると、伐った木材でも虫が付いてしまうのです。

明日のイベントでは本当に良い時期に木を伐ることになります。

生きている木を扱う林業は、自然界の動きを深く理解しないとなしえない産業だと思います。

明日は、林業家の方や、森に詳しい方にお話を聞ける機会でもあります。

楽しみです。