2009年12月30日

米糠まき

田んぼに張った水が凍って、氷に木と葉っぱの模様。

木には霜も降りてきれいです。

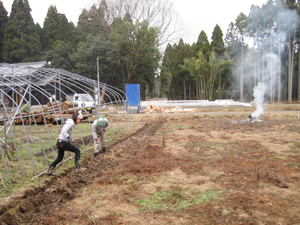

今日は田んぼに米糠(こめぬか)を撒きました。

地元のおじさんに米糠を頂き、作業も手伝ってもらいました。

米糠を撒いた田んぼ。鹿さんが来て耕してくれるかもしれません。

今年の作業はこれで終わり。来年また見に来ます!

2009年12月28日

お餅つき

地域の方のお家のお餅つきを見せてもらいに行きました。

ここのお家は大きな農家さんで、毎年たくさんのお餅をつかれています。

いつもお世話になっている、あったかいおじさんおばさんです。

①浸水しておいた餅米をザルにとり、水気をきっておきます。

②1つのセイロに約2.5升づつ餅米を入れて蒸します。

③しっかりと蒸しあがったら、まずは機械である程度つきます。

本当は機械を使わずに、はじめから臼と杵でつくと良いのですが、

この農家さんは、なんせ、つくお餅の量が大量なので、機械も使われています。

その量はと言うと、約2.5升を43回ほど。

一日がかりで100升を超える量なのです!!

(お米1升は10合)

④ある程度まとまったら、臼と杵でついていきます。

力仕事なので、交替でみんながつきます。

お餅をつく人は力が要りますが、お餅をかえす人は技術が必要です。

お餅をかえす人は「うすどり」と呼ばれます。

お餅がまとまるのは、かえす人が居るからですごく重要な役割です。

下手な人がやるといつまでたってもお餅がまとまらないそうです。

⑤お餅がつきあがったら、機械でちぎり、丸めて、麹蓋に並べます。

しっかりとつきあがったお餅は"ほったほた"です!

("ほったほた"とは、お餅が良くつけていてやわらかいこと。)

⑥こちらは、お鏡さん。

鏡餅は形を整えるのが難しいのです。

たくさんお餅ができました!

お昼ご飯にはつきたてのお餅を大根おろしでごちそうになりました。

つきたてのやわらかいお餅に、大根の辛みがさわやかで、

お餅の甘さが引き立ち、すごくおいしかったです。

2月にもお餅つきをされるそうです。

ぜひ手伝いに来ます!!

2009年12月27日

石運び・竹運び

1月17日の「火のある暮らしを楽しむ」で外囲炉裏を作るのに使う石を運びました。

石はすっっっごく重いです。

持ち上げないように、転がして移動させるのが基本です。

近所の陶芸家のおじさんが手伝ってくださいました。

石の次は竹です。

この竹はこの前はさがけに使う用に伐ったものです。

雨ざらしにしていては乾かないので、屋根があるところに移動する必要がありました。

近所の方が小屋の脇に置いてても良いと言ってくださり、移動させることが叶いました。

通りがかりの近所のおじいちゃんがケートラに固定するのを手伝ってくれました。

竹に良い置場が見つかり、これで一安心です。

2009年12月26日

阿弥陀山に木を探しに

阿弥陀山は「田舎ぐらしの家」のすぐ脇にある山です。

昔からこの地域の方々の生活を支えてきたホトラ山でした。

今日はその阿弥陀山に「田舎ぐらしの家」の庭に植える木を探しに来ました。

庭にはいろいろな木を植樹する予定ですが、広葉樹の移植もするのです!

この山には今は貴重な広葉樹の雑木林が残っています。

なだらかな斜面も多く、散歩するのに気持の良いところです。

「田舎ぐらしの家」をご利用の際はぜひお散歩に来てください!歩いて数分です!

山の中には湧水があり、川を作っていました。(右写真)

すごくきれいな水。源流です!

しかし、雑木林の隣には真っ暗な杉林も見られます。

植林されながらも何の手入れもされていない森です。

1度も間伐されていないこの森には下草が全くありません。

この杉達は伐って、お金をかけて捨てるしかありません。

楓などの庭に植えられる広葉樹をたくさん選びました。

庭に植えられる日が楽しみです。

2009年12月26日

畔塗り

いよいよ畔塗りです!

スコップで土を起こして盛っていきます。

木湖里ねっとの設計士さんとそのお子さんが手伝いに来てくれました!

みんなで作業します。

地元のおじさんがユンボで参戦してくれます。心強い!

できてきました。

右の写真は、田んぼを平らにするために、

ブルトーザーで土を動かしてくだっさってるところです。

作業が終わり、

田んぼに水を

はってみました。

畔土の隙間から水が流れ出ています。

田んぼの中はまだ平らにはほど遠く、でこぼこしています。

これから本当の畔塗りや代掻きをして田植えまでに

しっかりとした田んぼにしなければいけません。

全部手作業で!と言っていたのに、もう重機の力に頼ってしまいました。

機械のなかった昔の人々は重く硬い土を人間の力だけで運び、土を耕して来られました。

それがどんなに厳しいことだったのか、今では想像することすらできません。

農業は自然との闘いです。